このページの診療は自由診療に該当します。

子供の反対咬合の治療内容

どういうことかというと

他の歯並びであれば4年生くらいになって

「本人が思春期にもなって気にしてきたから矯正しようと思いました」

とか

「よくなるかもしれないと思って様子をみてました」

と言った形で来院するのはいいのですが

反対咬合ではその時期であればもう②の身長止まってくるまで待ちましょうとなってしまうということです。

子供の骨の成長のメカニズムを知りましょう

お母さんに知ってもらいたいことは顎の成長の話です。

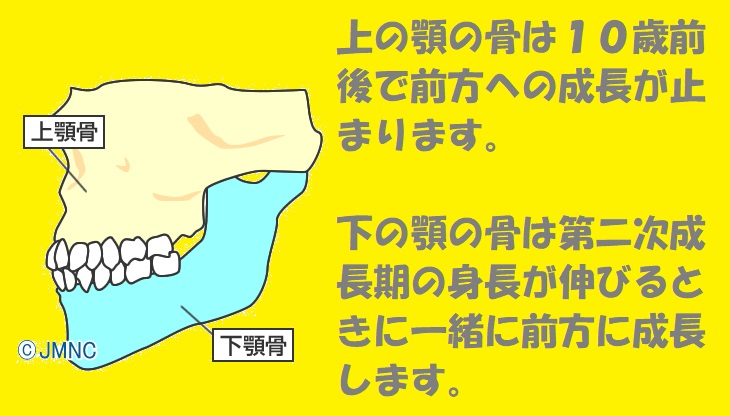

上の顎の骨は頭の骨とつながっている骨です。頭の骨は脳の大きさの成長が9~10歳過ぎで完成するころに成長が止まります。

一方、下の顎の骨は顎関節という関節でぶら下がっている一つの骨です。肩という関節でつながっている腕の骨や、膝という関節でつながっている足の骨と同じイメージです。腕や足の骨は身長とともに思春期の第二次成長期(男子:11歳から13歳 女子:10歳から12歳 性差以外にも±1年ぐらいの個人差もあります)から身長がどんどん伸びていきます。下の顎の骨もそれと同じ時期に前方に成長して身長が止まるまで動きます。

反対咬合というのは第二次成長期の身長が伸びる時期に、成長が止まっている上の顎の骨と、どんどん成長する下の顎成長のピークのアンバランスが一番の問題になります。

今の自分の子供を見て、将来の身長を当てられますか?

下の顎の骨が将来どのくらい成長するかは予想することはできません。

また成長を抑制していくことも難しいです。

もし下の顎の骨の将来の予測が可能ならば、先ほど話したように腕や足の骨の成長量もわからないといけません。つまり4~5歳の子供を見て

「下顎がどのくらい出るかわからないか?」というのは

「将来の身長を当ててください!」ということと同じになります。

また下の顎の前方への成長を抑制するというのは、

「身長をあまり大きくしたくない」という希望があればお医者さんが身長を止められるか?ということと同じになります。しかしそんなことは実際にはできません。

つまり下顎の過成長はコントロールできません。

こういった成長の流れを理解したうえで、反対咬合は治療介入のタイミングを決めないといけません。

そして多くのお母さんがそのタイミングを間違ってしまいます。

そうしたことから反対咬合の子供の矯正は

思春期の下の顎の過成長が始まる前にどれだけ上の顎を前方に成長させるかという矯正治療。しかし下の顎の成長の予測はできません。その後の経過によっては、下の顎の骨の成長に負けてしまう可能性があります。そういった経過を身長がピッタリ止まるまで見る方法と

身長が止まってから、抜歯や必要であれば外科処置で骨を切ったりして治療をするという二つの大きな考えがあります。身長がほぼ止まっていれば治療後に下の顎の成長による変化はありません。

一番困るのは、身長がぐんぐん伸びている思春期の時期に反対咬合の矯正治療をしたいとなってしまうことです。治療を開始しても、将来の外科処置や抜歯を前提にした治療の準備しかできません。

「治るかもしれないから様子を見よう」とか「本人が気にしてないから」とか「そこまでひどくないから」と小学校高学年くらいまで様子を見てしまったらもう、上の顎の骨の成長が終わっている、リレーでいう第3走者に入ってしまっているようなものです。できることは限られているので、それまでの差を第4走者のみで追いつくのは不可能です。

子供の反対咬合の治療期間

当院では反対咬合の治療の開始は乳歯の3~4歳のころから治療を始めます。永久歯が生えてからの場合は生え変わりや、成長の状態を調べてこの時点で開始したほうがいいのか判断しないといけません。10歳を超えてくるような場合は成長期に入ってくること、上の顎の成長自体が難しくなることから当院では治療をお断りする場合があります。

積極的な上の顎の列成長の改善、前方への誘導は10歳前後まで毎月一回通院してもらいながら経過を診ます。

身長が伸びている間は、下顎が前方に出てくるようになって治療が必要であれば再治療することがあります。この時期は中学生や高校生の時期なのでまずは通院できるかどうかも含めて考える必要があります。

子供の反対咬合で使用する装置

乳歯の時期に使う装置

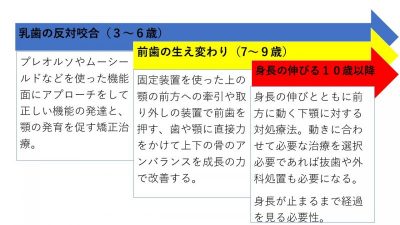

プレオルソ、T4K,ムーシールド、パナシールドなどの既製マウスピース装置を使います。日中1時間と寝ているときに装置を装着してもらいます。

6~7歳の前歯が生えてきてから使う装置

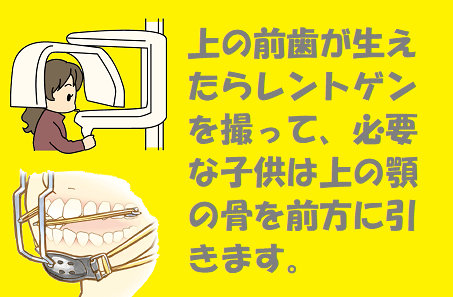

上の前歯が生えてくると、レントゲンでの分析が可能になり、顔に対しての上下の骨の位置などの分析を行うことができます。それに合わせて治療を検討します。

上の顎の劣成長が大きい場合、固定の装置を上の歯列につけてそれを外側から引っ張るような形で動かします。固定の装置は24時間入っていますが、前に引っ張るのは寝ているとき中心に行います。夏休みなどはできるだけ長く入れてもらってより前方への成長を即します。

9歳以降の乳歯の生え変わりの時期

犬歯より後ろの乳歯の生え変わりが始まったときは、生え変わりに合わせて装置を製作するのが難しくなるので装置を入れないで様子を見ます。この時期に前歯の歯並びの問題や、後ろのほうで生えた乳歯の位置やかみ合わせに問題がある場合何らかの装置を入れることもあります。

大人の歯になってから身長が伸びているころ

永久歯に全部生え変わり、身長が伸び始めた時期から、最後の歯並びと噛み合わせの治療を行っていきます。この時期は中学・高校生の忙しい時期にもなるので、できるだけ学校生活に負担の少ないインビザラインというマウスピース矯正を行っていきます。

インビザラインの詳しい説明は下のリンクページを見てください。

【インビザライン】インビザラインを使った目立ちにくい矯正治療

子供の反対咬合の治療費用

乳歯の既製マウスピース矯正

|

診断料 (レントゲン撮影・模型診査・写真撮影) |

16,500円(税込み) |

|---|---|

| 既製マウスピース装置(プレオルソ・ムーシールド) | 33,000円(税込み) |

| 調整管理料 |

1,650円(税込み) |

永久歯が生えてきた6歳以降

|

診断料 (この時期からの治療開始の場合) |

38,500円(税込み) |

|---|---|

|

診断料 (既製マウスピースからの継続) |

22,000円(税込み) |

| 取り外しの装置 | 66,000円~(税込み) |

| 固定の装置 |

110,000円~(税込み) |

| 管理調整料 |

3,300円(税込み) |

永久歯に生え変わった中学生から高校生にかけて行う治療(マウスピースを使う場合)

|

診断料 (レントゲン撮影・模型診査・写真撮影) |

0円 |

|---|---|

| インビザライン | 819,500円~863,000円(税込み) |

| 調整管理料 |

0円 |

*インビザラインの費用は診断料(38,500円)を引いた額になります。

*診断料、調整管理料込の総額になります。

*インビザラインの支払いでは分割等が可能ですので詳しくは下のリンクをご覧ください。

子供の反対咬合の矯正治療のメリット&デメリット

メリット

・早期治療をすることで将来の抜歯や外科処置を回避できる可能性がある。

・早期に治療を開始することで、上の顎の劣成長の改善ができる。

・将来的に歯が残る可能性が高くなる(80歳で20本以上の永久歯がある人を調べたら、反対咬合受け口の人がいなかったという報告があります)

デメリット

・治療の予後が不確定なので早期に始めたからといって確実な結果が出るとは限らない。

・成長の予測が難しい。

・治療期間が長期にわたる

・取り外しの装置は決められた毎日の使用時間を守らないと治療が進まない。

子供の反対咬合Q&A

Q1:「乳歯から永久歯に生え変わるときに自然治癒するかもしれないから様子を見ましょう」と言われた。

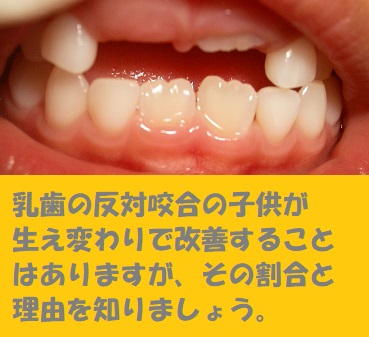

反対咬合、受け口の治療では「乳歯の時に反対咬合でも永久歯に生え変わるときに自然治癒する」というお話があります。この話は本当です。

ただし反対咬合・受け口で乳歯から永久歯の時の生え変わりの時に自然治癒することはあるがその確率は6%です。 (乳歯反対咬合者の咬合の推移」1992 永原ら)

反対咬合の100人の子供のうち6人で起こることを多いと思いますか?少ないと思いますか?10人中9人は確実に失敗する方法を患者さんに提案するべきでしょうか?ただ歯科クリニックとしては前歯が生え変わるまで治療をしないことで、成長期までの治療期間が短かくなり、上の顎の前方成長が足りなくなることを懸念します。

生え変わりの時に様子を見て改善しなければ、身長が止まるまで待って、それから抜歯や外科処置での治療をする前提であれば、永久歯に生え変わるまで様子を見るというのであればいいとは思います。

Q2:永久歯に入ってからの治療はインビザラインでなければダメですか?

いいえ。インビザラインではなく一般的な矯正のワイヤーを使ったものでも可能ですし、本来はそちらがファーストチョイスです。

ただしこの時期の治療の問題として中学生は部活やテスト、受験と忙しく、下顎が動いている中でなかなか来院が難しくなることがあります。そういったときに全く来院できないといった場合は無理ですがインビザラインでは来院の期間が1か月のところが2か月くらい空いても治療を進めることが可能です。一方でワイヤーの矯正では来院ができないと調整ができないので、装置はついているが治療は進まないといったことが起こります。

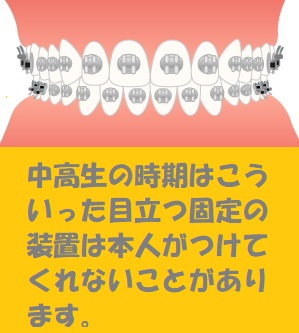

またそういった中学生や高校生のお子さんの場合、こういった固定の器具は見た目の問題で嫌がる傾向があります。特に反対咬合の場合下顎が動いてきている時点で早く手を打ちたいのですが、本人が「見た目が嫌だからつけたくない」と言われてしまうとそのままになってしまうということがありました。またその時点で見た目がこういったものよりいいマウスピースの矯正、インビザラインの話をしても費用の問題が出てしまうとまた治療が進められなくなってしまうので、最初の時点からマウスピースでの矯正、インビザラインで説明をさせてもらっています。

Q3 夜いびきをかいたりするのですが反対咬合と関係ありますか?

反対咬合は口蓋扁桃肥大との関連が最近言われてます。口蓋扁桃肥大自体は耳鼻咽喉科の領域になりますので摘出等は耳鼻咽喉科での判断になります。ただし口蓋扁桃肥大していることで呼吸が難しくなり正しい成長ができていないことで、歯並びやかみ合わせ、また2018年から保険導入された口腔機能発達不全症の原因になっていることはあります。

Q4上の前歯と下の前歯が同じくらいになって、逆ではなくなったから、装置を外しても大丈夫ですか?

「上の前歯が下の前歯と同じ位置になっても、将来下顎が動いたらまた逆のかみ合わせになります。反対咬合は途中でやめると将来的に再び逆被蓋になるリスクが非常に高いため、こちらの指示ではないい理由で装置をやめる場合は『中断同意書』にご署名いただき、その時点で今後の治療はお断りすることになります。」

Q5「永久歯が生えそろったら、もう装置を外していいですか?」

永久歯が生えそろう時期は女子だと小学生の高学年、男子だと中学1~2年生ぐらいで永久歯になりますがそこからプラス3年くらいは身長が動きます。身長が動くという事は下顎も前に動くので、こちらが支持している装置がある場合指示ではないい理由で装置をやめる場合は『中断同意書』にご署名いただき、その時点で今後の治療はお断りすることになります。

まずはご相談ください。

仙台市泉区・富谷市からも近いただ歯科クリニックでは子供の反対咬合・受け口の無料相談を行っています。(要予約)

電話:022-377-2350

メール予約:こちらをクリックしてください

お口の中を拝見していない状態でのメールや電話での問い合わせにはお答えしかねます。

無断でのキャンセル・何回も予約を変更するなどがあった場合お断りすることがあります。

注意事項

*このページはただ歯科クリニックのページです。他院で使用する材料、治療の内容は違うことがありますのでご注意ください。またこのページの内容を無断で使用することは固くお断りいたします。

*医療法の改正に基づき術前術後の写真は掲載してません。無料相談時に類似症例を用いて説明をさせていただきます。