むし歯は減ったけど子供の口の中は・・・

学校歯科保健統計調査では12歳児のむし歯は1987年に4.51本(歯科検診すると平均5~6本のむし歯が見つかった)から2019年には0.73本(歯科検診すると1本虫歯が見つかるかどうか)になっています。子供のむし歯は明らかに減っているということがわかります。この理由の一つにフッ素入り歯磨き粉が一般的になったことや、多くのお母さんが歯医者に定期的にフッ素塗布に来るようになったなどが考えられます。

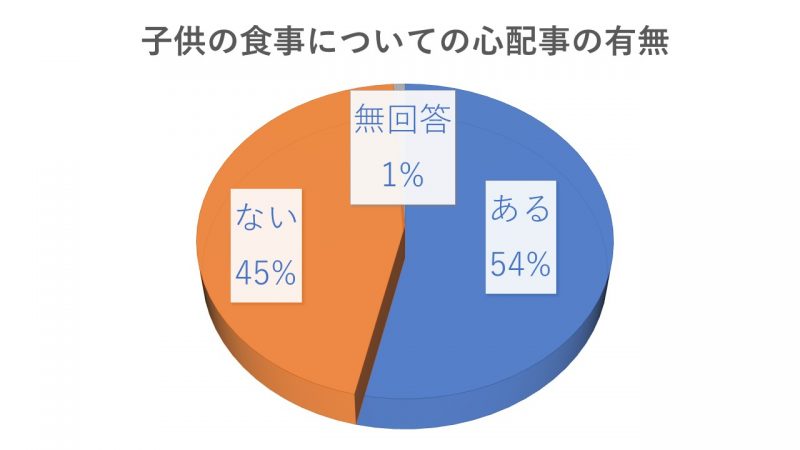

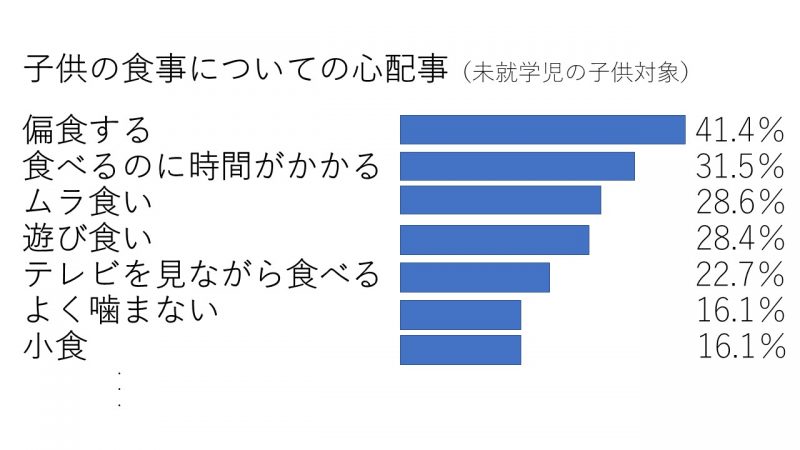

一方で日本歯科医学会の「子どもの食の問題に関する調査」では未就学児のお母さんの約半数が子供の食事の問題を自覚しており、複数回答では様々な食べる問題を自覚しています。

むし歯が少なくなってきた中で母さんは子供の「食べる」ことで悩まれているという現実があります。

どんなお口元に子供がなってほしいですか?

もう一方で虫歯の子供が少なくなってくると診療室には歯並びが気になるお母さん子供たちが増えてきました。

子供達の歯並びのトラブルは6歳ぐらいにならないと分からないこと、例えば大人の歯の大きさとか先天的な歯の欠損など骨の中のことは小さいうちにはわかりません。

一方で乳歯の時でも受け口(反対咬合)、深いかみ合わせ(反対咬合)、ガタガタの歯並び(叢生)はこの時点でこれからの永久歯の歯並びに問題があることがわかる歯並びです。

こういった乳歯で歯並びに問題がある子供達には共通したことがあります。

口の機能が正しく発達できていない!

ということです。

舌の動かし方は哺乳の時から離乳食を食べていく中で変化していきます。でも小学校に入っても1歳児と同じ哺乳の動きのままの子供がいます。こういった子供は食事でも噛んでない、時間がかかる、水がないと飲み込めないなど問題を抱えていて、小学生になると給食で苦戦してしまいます。

歯並びが悪いから機能が悪いのではなく、口の機能が正しく発達していないので歯並びも悪くなったということです。そして多くのお母さんは子供の舌が1歳児と同じ動きをしていてもなかなか気づくことが難しいので、歯並びの相談の際に指摘されて驚きます。

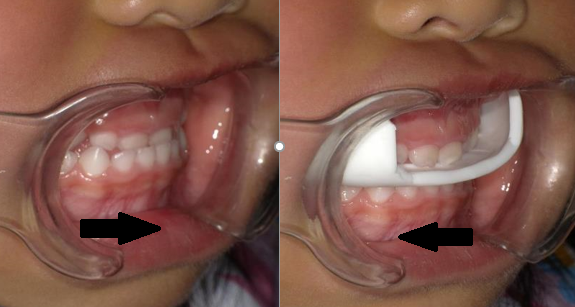

写真のように乳歯の受け口の子の多くは、1歳児の位置になっているベロを、正しい位置にしてあげる装置を入れると前に出ていた下の顎が正しい位置に動きかみ合わせが正常になります。 これは正しい口の機能の育成ができていれば、その子はこの位置で噛めたということです。

乳歯の時期に必要なのは正しい口の機能を育成し、本来のその子が持つあるべき姿に育てていくことが当院では大事だと考えます。

本来あるべき機能の育成ができていなければ、「食べること」にも問題が出てきます。

例えば離乳を始めるころみんなその辺にあるものを口の中に入れます。こうやって色々なものが口に入ることで口の中の刺激に慣れて色々な食感のものを入れる準備をします。「汚いから」「危ないから」とこういったことをあまりしていないと口の中が刺激に慣れないので食感で好き嫌いが出たり、歯ブラシが入ることを嫌がります。

「つかみ食べ」も同様に汚いとか床に落ちて掃除が大変とあまりしていないと、自分の一口量と食べるリズムがつかめなくなります。口の中に入れすぎて戻したりいろいろ学習をしながら自分の食べるペースを決めていきます。

お母さんが食べやすいように切り分けて、フォークで食べさせればその時は問題なく食べてくれます。床も汚れません。でも自分自身で一口量を決めることができないので、給食のようなみんなと同じものを食べるときに苦戦します。

こういったその時しなきゃいけないことをしていないと、後でどこかおかしい、みんなと違うことになってしまいます。「まだ〇歳だから・・」「そのうちできるようになるだろう・・・」と様子を見てもできるようにはなりませんし、年齢が上がるほど改善が難しくなっていきます。

乳幼児から虫歯予防と同時に行う口の機能の育成

保育という言葉は乳幼児を心身が健全に発達するように育てるという意味があります。

ただ歯科クリニックの保育歯科の中では口の機能が正しく発達できるようにその時期でのポイントを押さえた指導と、継続的な管理をしていきます。

診療所で医院が主体となって行う「治療」ではなく、あくまでも医院が行った指導を家で実践して、子育ての中で試してもらうことが主になります。例えば虫歯予防でいえば歯ブラシの磨き方を指導して、毎日おうちでやってもらうということと同じようなものです。

正しい口の機能を獲得するということは本来その子があるべき姿へ成長するということです。その手助けとなる方法をお母さんと模索していきたいと思っています。

保育歯科コースでの流れ

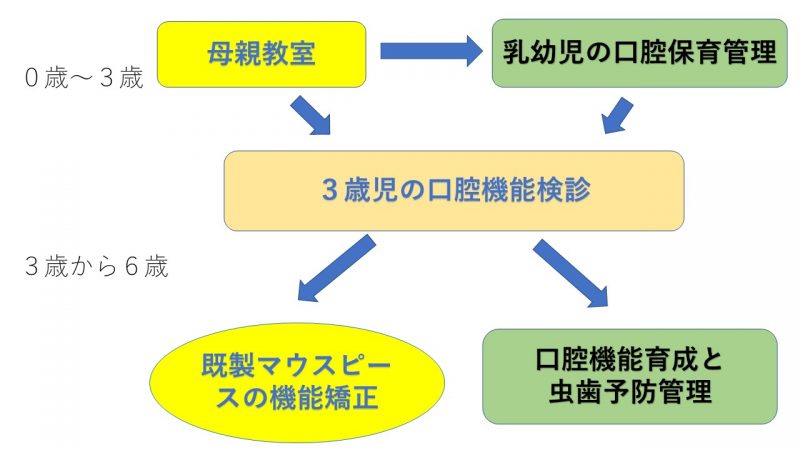

まずは最初に母親教室を受講してもらいます。

母親教室には0~1.5歳コース、1.5~3歳コースがあります。

この時期のトラブルの多くが、全体の流れとポイントをお母さんが知らないことで起こります。まずはそういったことを把握していただき、実践してもらいます。母親教室を聞いてみて実際にやってみると色々また疑問等がでてきてそれにも対応してほしいという要望がありました。そのため母親教室後の3か月間そういったことにも対応します。

さらに必要であればまた3か月ごとで相談は受けますが、強制ではないので大丈夫であれば0~1.5歳の母親教室を受けたら、次の1.5歳から3歳の母親教室を受けたり、3歳での口腔機能検診を受けてもらいます。

* どうしても気になるところ困っているところだけ診てほしいといった方の相談も受け付けますが、先ほども話したように結局母親教室で話すような全体の話になります。またそういった場合は最初の日に初診料、その後3か月ごとに管理料をいただきますのでご了承ください。

治療費(税込み)

A:母親教室を受ける場合

母親教室(初診料・3か月の口腔保育管理料込)4400円

父母 二人で受ける場合 6600円

その後の3か月以降の口腔保育管理料3300円

B: 母親教室を受けないでの相談

初診料と最初の3か月の口腔指導の管理料11000円

その後の3か月以降の口腔保育管理料3300円

*例えば半年口腔保育管理を行った場合 Aだと7700円 Bだと14300円になります。

*母親教室は0~1.5歳で1回 1.5歳から3歳までに1回あります。

*口腔保育管理は大丈夫であれば0~1.5歳の母親教室を受けたら、次の1.5~3歳の母親教室その次は3歳児口腔機能検診(無料)まで来院しなくてもかまいません。継続的に3か月ごとに来てもらうということではありません。

母親教室の申し込み

こちらのサイトからお願いします。

Q&A

Q1:卒乳はいつまでにすればいいですか?

この時期のお母さんの子育で悩むのに〇か月だから、〇歳だからといったことで判断してしまうことがあります。卒乳も「いつになったらやめる」のではなく「吸う動きができなくなったら、吸えないからやめる」ます。先ほども出てきた1歳児のベロの動きをしている子供は歯が生えようが、〇歳になろうが吸えるから吸います。そうならないように、正しい発達をするために離乳の時なにをポイントにしますか?といった話を母親教室でさせてもらいます。

Q2:虫歯菌に感染しないように子供と使用する食器を分けたほうがいいという話を聞きましたが・・・

まずお父さんお母さんが治療してない明らかな虫歯があるとか、全く歯医者さんにってないといった方と、妊娠する前から定期的に歯科医院にクリーニングに行っている方ではリスクが違います。また治療した歯がたくさんある人か、ほとんどないかでもリスクは変わります。

また虫歯菌の感染というのは新型コロナウィルスのような「感染」とは少し意味合いが違い、いつかどこかで感染はするものと思ってください。(一生隔離して集団の中で生活しないとかじゃければ)

食器を分ける分けないのどっちがいいというより、お父さんお母さんのむし歯のリスクや、本人への砂糖接種のコントロール、正しい生活リズムの獲得など総合的に考えたほうがいいと思います。

Q3:歯ブラシをするのを嫌がります。

イヤイヤ期の子供に「歯ブラシしよう」と言ったら100%「イヤ」って言います。その場合子供が悪いのではなくお母さんのアプローチが間違っているんですね。そういったイヤイヤ期の対策も母親教室でさせてもらいます。

また他にも歯ブラシを嫌がる子供には様々な原因があり「どれか」をまず理解して対応しないといけません。

一つ注意をしてほしいのは発達と言うとできないことができるようになること(歩けるようになるとか字が書けるようになるとか)を想像する人が多いですが、過敏なものをとっていく発達もあります。口の中は過敏なもので徐々に離乳を進めていく中で過敏をとらないといけません。そのあたりがうまくいっていないと敏感な口の中に異物が入って嫌がるといったことが起こります。そうならないように必要なことをしてきたかどうかが大事になります。

Q4:好き嫌いが多くてなかなか食べてくれない

これも歯ブラシと一緒でまずは「なんで」食べないのかを理解して対応しないといけません。

好き嫌いと言うと「味」だけで判断しますが、「食感」の好き嫌い、他にも「食べ方」例えば噛まないで丸呑みするような子供はしっかり噛まないと食べれないものは嫌がります。量的なものも、味ではなくそもそも「ごはんの時にお腹が減ってない」これもQ2の話と近いですが「〇時になったからごはん」じゃなく、「お腹が減ったからごはんを食べる」と考えないと減ってないから「好きなもの」しか食べないわけです。こういったことも母親教室で話します。

Q5:口の機能が良くなったら矯正の必要はありませんか?

6歳前後の永久歯が生えたときに歯並びに問題が出る場合

①歯が大きい②顎が小さい③歯が大きくて顎が小さい

という3つの問題があります。

このうち顎の成長不足は口の機能が大きく影響します。一方歯の大きさは先天的なものなので離乳との時なにしたからとかは関係ありません。

ただ、口の機能の成長に問題なく歯の大きさのみで問題がある子供の場合成長期の矯正であれば治療の反応が良く、②や③の子供よりも簡単になることが多いです。

またそういった成長の要素を排除して「とにかく歯だけきれいに並べばいい」と言うのであれば成長が終わった永久歯になってからの矯正を検討された方がいいと思います。(ただしその場合は矯正のための抜歯の可能性があります。)

Q6:夜泣きが多くて卒乳できなくて困っています。

夜泣きで悩んでいるお母さんは多いと思います。この場合も「寝てくれる」方法を探すのではなく、寝ない理由を考えてみるといいと思います。

例えば公園で1日中走り回って遊んだら子供はもう帰りの車でバタンと寝ます。つまりしっかり運動すれば寝るのであれば、毎日の運動が足りていない可能性があります。特にこの時期は成長が早いので、2か月ぐらいでどんどん一日の運動量が変わります。その子の今の運動量をお母さんが本当に把握して毎日しっかり遊んでいるか?遊ぶことでご飯も食べれて寝れるようになります。

生まれたばかりの赤ちゃんは別ですが、寝るという行為は1日の生活の中で作られていくものです。こうやって他にも生活の中から「寝れないその子の理由」を探しながら、ひとつひとつ潰していくことが大事です。

Q7:離乳食を食べてくれない、偏食で悩んでいます。

まず食べない理由を探すことが大事です。

①味の問題

②食感や口の感覚の問題。

③食べるようになるための環境の問題

このうち①の味の好き嫌いは無理にする必要はないと思います。

一方で乳幼児の口の中は最初はみんな過敏なので、歯固めやいろいろなものを噛ませたり口の中に入れて過敏をとる必要があります。そういったことをあまりしていないと②のような、口の中に入った食べ物の触感でびっくりして食べれないといったことが起こります。これは改善可能なものになります。

また離乳食をするにあたって、本人の食べる意欲が出るような工夫も必要になります。例えばお母さんが食べさせやすい姿勢が必ずしも本人が食べやすい姿勢ではありません。また時間になったから食べさせるのか?お腹が減ったら食べさせるのか?減っていなければ何をするのか?こういったことを考えていくのが③になります。

そういったことから、ただ歯科クリニックの母親教室では主に②と③の話をさせてもらいます。多くの子供たちがこのアプローチを変えるだけでも食事で変化が出てきます。

Q8:しゃべりにくい言葉があったり、舌足らずなのが気になります。

発音の問題は5歳までは様子見でいいと思います。そのぐらいを過ぎて遅れがみられる場合しっかりとアプローチする必要があります。場合によっては言語聴覚士の方に見ていただくのも必要です。

歯科的に気を付けたいのは

①かみ合わせでしゃべりにくい場合、矯正治療が必要になるかもしれません。

歯並びというよりも乳歯のかみ合わせ、代表的なのは反対咬合・受け口の子供は「さしすせそ」が言いに行くくなります。矯正治療は自由診療になります。

②口の機能の発達に問題がある場合

口の機能が、哺乳・離乳からの流れの中で正しく発達できていない結果発音にも問題が出る場合があります。その場合一部の条件が該当すると口腔機能発達不全症という病名で保険診療も可能になります。

Q9:いつまでもぐもぐ噛んでいて飲み込んでくれない

食事をすると口の中にたくさん溜め込んで飲み込めなくて苦しそうにしている子供の場合

①一口の量、食べるリズムの問題

食器や食べ方の指導が必要になります。

②噛めないかみ合わせの場合

自由診療の矯正治療が必要になります。多くは過蓋咬合といわれるかみ合わせの深い子供に起こります。

③口の機能の発達に問題がある場合

口の機能が、哺乳・離乳からの流れの中で正しく発達できていない結果発音にも問題が出る場合があります。その場合一部の条件が該当すると口腔機能発達不全症という病名で保険診療も可能になります。