【2021年10月4日 12:00 PM更新】

こんにちは

仙台市泉区富谷市ただ歯科クリニックです。

初めての方はブログの簡単な注意事項こちらの記事に目を通してください。

今日は「食べやすい」でよく間違うことの話です。

もくじ

①ブドウは種ありと種なしどっちが好きですか?

②ブドウでのどを詰まらしてしまう子供もいます。

③6歳までには覚えておきたい噛み方

④食べている途中で詰まらせる子供

⑤色々なブドウを試してみましょう

①ブドウは種ありと種なしどっちが好きですか?

秋なのでブドウがおいしい季節になりました。

近年シャインマスカットをはじめとした種のないブドウが流通をしており食べやすいと人気です。

そういった種のないブドウは食べやすいので大変人気です。

最近ではスイカも種があると食べづらいと言って敬遠するご家庭も多いようです。

②ブドウでのどを詰まらしてしまう子供もいます。

一方でブドウをのどに詰まらせてしまった幼児の事故や、他にもうずらの卵のような食材をのどに詰まらせてしまう子供たちが多いと聞きます。

対策として幼稚園とかではブドウをさらに小さく切って詰まらせないようにするということになっていくようです。

実際の事故のケースの子供がどういった食べ方をしたのか知ることは難しいのですが、小さく切るのが対応の一つであるのならば、「噛む」というのも一つの対応になります。

③6歳までには覚えておきたい噛み方

6歳前後までに覚えておきたい正しい噛み方のひとつに前歯で食材をとらえる、噛むという動きがあります。

一番最初は離乳の。当院では母親教室でこの話は必ずしますが、スプーンを前において本人が食べに来るのを待つ。これを覚えることが大事になります。一方でこの時にスプーンを口の中に入れて食べ物を置いてしまうとこの動きを覚えなくなります。飲み込んでしまえば食べたという結果は一緒ですが、食べ方、口の使い方は大きく変わります。

こういった動きを覚えないと、上唇小帯という本来母乳を吸うためにある筋が、噛むことで徐々に消えていくわけですが残ってしまい6歳前後の永久歯が生えたときにその筋が邪魔で前歯がすきっぱになったりします。

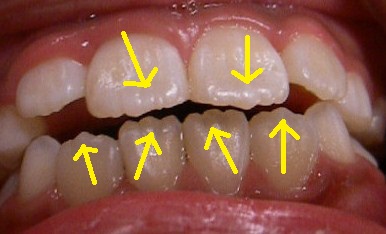

また生えたての永久歯は、ギザギザなのですが、使っていくことですり減って大人の歯と同じ形になります。しっかり噛めている子であれば半年もあれば減りますが、噛めてないために大人でもギザギザが残っている人もいます。

のどに詰まらせて危ないから小さく切ろうではなく、その分前歯で咬むだけでリスクが減ります。そしてそれは離乳の時からそういった動きを覚えるかどうかが大事になります。お母さんがどんどんスプーンで口の中に入れていってしまう子供はブドウだから、うずらの卵だからではなく、他の食材でも詰まったりするリスクがあります。

6歳の時にこういった覚えておかないといけない噛み方ができていない子は多いですし、こういった子は正しく噛めてないので口の機能の発達の遅れや低下、顎の発育不良による歯並びの問題が起こります。

④食べている途中で詰まらせる子供

他にも食事中にとにかく口の中に入れて、いつまでも苦しそうにもぐもぐして呑み込めなかったりする子供がいます。

こういった子供の多くは小さい時につかみ食べを「汚れるから」とか「行儀が悪いから」とかであまりさせてないことが多いです。手を汚さないようにフォークとかを早めに使ってたりします。

つかみ食べの時には触ることで食べ物の熱さや硬さがわかり、どのくらいの量をどのくらいのスピードで口に入れるか?を試しながら子供は自分の適切な一口量と食べるリズムを覚えます。そして失敗するとたまに戻したりします。それも練習です。

早めに食器を使うことで、熱さや硬さはわかりませんし、一口量は自分で覚えるのではなく、元々の切ってある大きさになるので自分の正しい食べ方が見つからなくなります。

そういったことは年齢が上がったら勝手にできるようになるわけではありません。家では食べやすい大きさにお母さんが切ってくれたとしても、小学校に入学して給食が始まると自分で一口量を決めなといけないので、とたんに苦戦します。3歳ぐらいまでであれば、つかみ食べをさせて練習することで修正できますが、それを超えてくるとちょっと大変になってきます。

こういった家庭では家でどんどん食べやすくしてしまうので、給食やみんなで食事をしたときの同年代の子供と同じような料理を食べたら一人だけうまく食べられないといったことでわかったりします。ただし新型コロナの状況で同じ年齢の友達の家庭と食事に行くという機会も少ないので、問題が見つかりにくくなっています。

⑤色々なブドウを試してみましょう

実際の事故のケースの子供がどのような食べ方をしていてたかはわかりません。

でも、前歯で咬むのが当たり前ならば大きいブドウのまま丸呑みすることはないですし、つかみ食べをしていたのならばちょっと噛みにくいものといった情報があったのかもしれません。

食べやすいようにしていくのは簡単ですが、本来覚えてないといけない食べ方までできないような食べやすさにするのは問題です。

ブドウも、最初から種ありのような難しいものにチャレンジする必要はないですが、皮付きものを口の中で皮と実を分けながら食べれるようにしたり、最終的には種ありのブドウを皮と種を上手に取りながら食べれるようになっていきたいものです。逆に大きな皮も食べられるようなブドウはしっかり前歯でかじりつきたいですね。

ブドウが食べれないと該当するわけではありませんが、このような「食べる機能」の問題を抱えている子供たちの一部は「口腔機能発達不全症」という病名で2018年から保険診療で継続管理できるようになりました。(チェック項目があるのでそれに該当しなければ算定はできません)もし気になる方は口腔機能発達不全症の診療を行っている歯科医院で相談してみてください。

ただ歯科クリニックでは矯正治療の無料相談をしています。

無料相談では費用や期間だけでなく、患者さんの現在の今の状態、なんでこうなってしまったのか?そういったことを話します。矯正の無料相談は、診療日のどの時間でも対応していますが、必ず予約して来院してください。

お子さんの歯並びが悪くなる癖や呼吸、食事などの生活の問題があります。きれいな歯並びを願うお母さんの思いだけでは正しい発育はできません。問題は口がぽかんと空いている子供に「口を閉じなさい」といっても解決しない様々な間問題が絡み合った複雑なものです。

子供の歯並びを悪くする癖・生活・食事について考えてみませんか?

注意事項

*このページはただ歯科クリニックのブログです。あくまでも当院のの考えに基づいて書かれているもので、他院では診断・治療法・介入のタイミング等は違うことがありますのでご注意ください。

*このページの内容を無断で使用することは固くお断りいたします。

*医療法の改正に基づき術前術後の写真は掲載してません。無料相談時に類似症例を用いて説明をさせていただきます。

前へ:【子供の歯並び予防40】子供の機能の発達から考える学校給食の考え方

次へ:【歯科的哺乳・離乳の話10】離乳食を食べてくれない・・・の前に

カテゴリ【口腔機能発達不全症】の関連記事

(2026年2月11日更新)

よく転ぶ子は“固有覚”が弱い? 歯科で見える意外なサイン─(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【11】)

(2026年2月4日更新)

寝つきが悪い子ども─(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【10】)

(2026年1月28日更新)

発語が遅れている幼児に隠れた「口腔機能」のサインとは —(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【9】)

(2026年1月21日更新)

猫背の子に“共通して見られる”口腔機能のサイン──(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【8】)

(2026年1月14日更新)

子どものいびきは“成長のサイン”かもしれません──(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【7】)

Blogメニュー

- 小児歯科お悩み相談室【13】乳歯の生え変わりが早い・遅いってどう判断?安心できる目安まとめ

- 小児歯科お悩み相談室【12】1〜2歳で歯が少ないときの“まず見るポイント”

- よく転ぶ子は“固有覚”が弱い? 歯科で見える意外なサイン─(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【11】)

- 小児歯科お悩み相談室【11】感覚が敏感・鈍い子と噛む力の関係をゆるく解説

- 寝つきが悪い子ども─(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【10】)

- 発語が遅れている幼児に隠れた「口腔機能」のサインとは —(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【9】)

- 小児歯科お悩み相談室【9】ミルクを嫌がるのはなぜ? 感覚統合から見る赤ちゃんの“飲みやすい”姿勢

- 猫背の子に“共通して見られる”口腔機能のサイン──(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【8】)

- 小児歯科お悩み相談室【8】「飲む・食べるが苦手かも?」 小さなサインに気づく哺乳と離乳のヒント

- 子どものいびきは“成長のサイン”かもしれません──(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【7】)

- 小児歯科お悩み相談室 (12)

- 感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する (11)

- 口腔機能発達不全症 (45)

- インビザライン目立たないマウスピース矯正 (2)

- ただ歯科クリニックからのお知らせ (21)

- 歯についての話 (4)

- 不正咬合・悪い歯並びの種類について (21)

- 大人の前歯4本の部分矯正・目立たないマウスピース矯正の話 (13)

- 中学生・高校生・成人のSH療法 (10)

- 小児矯正・子供の歯並び・小学校低学年の矯正治療 (64)

- 矯正治療の費用について (6)

- 矯正治療の抜歯・歯を抜かない矯正について (2)

- きれいな歯並びになる子育てのヒント (89)

- お子さんが虫歯にならないための話(虫歯予防) (18)

- 歯ブラシ・歯磨き粉のお話 (9)

▶Blogトップへ戻る